WikipeteRs Antworten

15.04.2017

Jitzhak Speizmann aus Peine oder irgendeinem anderen Ort fragt:

„Lieber WikipeteR, ist Schrödingers Katze tot oder lebendig?“

WikipeteR antwortet:

Sehr verehrter Herr Speizmann, sie ist gleichermaßen tot und lebendig, das ist doch der Clou an der ganzen Sache. Wäre ihr Zustand eindeutig und nicht unbestimmt, dann wäre es auch nicht Schrödingers Katze, sondern vielleicht die Katze der pfeiferauchenden polnischen Nachbarin und wir könnten am Geruch der Fußmatte feststellen, daß sie noch lebt. Doch hören wir den Meister selbst.

„Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muß): in einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die tote Katze (s.v.v.) zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, daß eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein ‚verwaschenes Modell‘ als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Photographie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden.“

Erwin Schrödinger, Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. § 5. Sind die Variablen wirklich verwaschen? November 1935

Und da Schrödingers Katze nun keine wirkliche Versuchsanordnung ist, sondern nur ein burleskes Gedankenexperiment, das uns die Quantenphysik näher bringen kann oder auch nicht, gibt es auch noch verschiedene Interpretationen der Abläufe im geschlossenen Kasten, als handle es sich nicht um ein physikalisches Phänomen, sondern um ein Gemälde, einen literarischen Text oder das Heilige Buch einer Religion. So sind nach der Dekohärenztheorie der Detektor in der Vergiftungsapparatur und damit auch die Katze selbst eine Meßapparatur: Der Zerfall des Atomkerns führt zur Dekohärenz der Wechselwirkungen zwischen Atomkern und Detektor. Nach der Kopenhagener Deutung entscheidet sich erst bei der Messung ob die Katze tot oder lebendig ist. Vor der Messung kann über den Zustand der Katze lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden.

Meine Lieblingsglaubensrichtung ist die Viele-Welten-Interpretation, die allen möglichen Zuständen (also hier „Katze tot“ und „Katze lebendig“) gleichermaßen physikalische Realität zuspricht. Es gibt dann tatsächlich ein Universum, in dem das Atom zerfallen ist, und eines, in dem das Atom noch nicht zerfallen ist. Im ersten Universum öffnen wir den Kasten und finden die Katze tot, im zweiten Universum ist die Katze lebendig. Unsere Erinnerungen und das, was wir als Realität wahrnehmen, entsprechen dann nur einer von unzähligen möglichen (und gleichermaßen realisierten) Geschichten des Universums.

Bei Douglas Adams – jetzt weiß ich endlich, woher er das hat – wimmelt es ja auch von diesen Paralleluniversen. In einem scheint die Erde nicht von den Vogonen zerstört und sein Haus nicht abgerissen worden zu sein, in einem anderen lebt Elvis noch und spielt im Hinterzimmer einer Kneipe so entspannt vor sich wie in diesem Universum sonst nur am 4. Dezember 1956 bei der Jamsession mit Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins. Wenn diese Theorie stimmt, dann gibt es Trilliarden von Paralleluniversen und unter denen garantiert eines, in dem Adolf Hitler schon im April 1922 als Gefährder nach Österreich abgeschoben wurde, eines, in dem ihn die Bombe vom 20. Juli 1944 erwischt hat, eines, in dem er den Weltkrieg gewonnen hat und als Friedensfürst gilt, eines, in dem Möllemann lebt, eines, in dem der SV Schessinghausen in der 1. Bundesliga spielt, eines, in dem Arno Schmidt mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde, und eines in dem Long Dong Silver nur mit einem Mikropenis begabt ist.

Uns selbst findet man in diesen Universen in zumindest drei Zuständen. In den meisten davon gibt es uns allein deshalb nicht, weil entweder wir oder schon unsere Vorfahren überhaupt nicht gezeugt worden sind – die Gründe mag sich jeder selbst ausmalen –, in einigen Universen leben wir noch und in einigen sind wir schon gestorben. Bei Schrödingers Katze müssen wir den Kasten öffnen, um zu bestimmen, in welchem Zustand sie sich befindet, zur Überprüfung des eigenen Zustands – „lebendig“ oder „tot“ – haben sich andere Methoden bewährt. Junge Eltern müssen nur durch irgendein Zimmer gehen und auf einen der Millionen herumliegenden Legosteine treten, andere zwicken oder ohrfeigen sich, wieder andere brauchen erst einmal einen Kaffee oder eine Zigarette oder beides. Nicht gut ist es, wenn man zur Zustandsvergewisserung einen Doppelkorn braucht.

Ernest Hemingway soll vor dem ersten Drink und vor dem ersten Kaffee erst einmal Russisch Roulette gespielt haben, um den Zufall entscheiden zu lassen, in welchem dieser beiden Zustände – „lebendig“ oder „tot“ – er den Tag beenden sollte. Ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls um 1960 herum so im Stern gelesen. Die Reportage hat mich damals dazu veranlaßt, mir „Der alte Mann und das Meer“ aus dem Bücherschrank meiner Eltern vorzunehmen. Kann Hemingway wegen dieses Nervenkitzels, den er brauchte, um den Tag zu überstehen, als Schrödingers Ernest durchgehen? Nein, denn ob sich ein Schuß löst oder nicht, hängt nicht wie das Zerfallen des Atoms im geschlossenen Kasten allein vom Zufall ab. Es gibt Faktoren wie etwa die gewählte Anfangsposition der Patrone im Revolver, das unter Umständen spürbare Gewicht der Patrone, den Zeitraum der Drehung bei eingeübter Drehgeschwindigkeit und die räumliche Ausrichtung der Trommel, die eine – bewußte oder unbewußte – Beeinflussung des Vorgangs durch den Spieler gestatten.

„… as long as the tomb is closed, Jesus is both alive and dead“, sagt der „vergessene Jünger“ Erwin Schrödinger in einer dieser Tage auf Twitter weit verbreiteten Karikatur. Aber Kevin Frank irrt. Im Fall der Auferstehung kann man Schrödingers Katze nicht durch Jesus ersetzen. Denn auch hier regiert nicht der Zufall, sondern – und deshalb wird die Geschichte doch seit zwei Jahrtausenden erzählt – allein Gottes Wille und beweist zumindest der Christenheit quasi nicht die Quantentheorie, sondern dessen Allmacht.

„Und überhaupt: Schrödingers Katze ist an allem schuld!“

Peter Walther aka @archilocheion aka Scharfrichter aka Dr. Seltsam aka Herr Natürlich aka Zapp

Mit diesen Worten sollte die heutige Kolumne enden. Das habe ich dem Fragesteller versprochen und das halte ich auch, obwohl ich zwischendurch nicht mehr wußte, wie ich die Kurve dahin noch kriegen sollte.

„SCHRÖDINGERS KATZE IST AN ALLEM SCHULD!“

Mit diesen Worten endet nicht nur die heutige Kolumne, sondern vorerst auch das Projekt „Nicht verzagen – WikipeteR fragen“. Der Kolumnist macht Pause. Wie lang die sein wird, weiß er selbst noch nicht. Das hängt auch von den anderen Projekten ab, an denen er gerade sitzt oder eben wegen dieser Kolumne nicht sitzt.

Bleibt noch, allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Osterfest zu wünschen und mich für die vielen wunderbar anregenden Fragen und das Leseinteresse zu bedanken. Danke & tschüß!

08.04.2017

Freiheit und Rettich @FrauRettich aus Göttingen fragt:

„Hier, ich hab ne Frage: gibt es nur männliche Beschäler und warum?“

WikipeteR antwortet:

„BESCHÄLER, m. equus admissarius, ahd. scelo (GRAFF 6, 474), was aber zugleich burdo, onager und tragelaphus ausdrückt, gerade wie ein andrer name des hengsts warannio, reineo an rheno, das männliche rennthier reicht (vorr. zur lex. sal. XXVIII. XXIX). auf jeden fall ist scelo ein uraltes wort, dunkler abkunft, vgl. das mhd. schelch. Zur aufnahme der pferdezucht werden an vielen stellen im lande tüchtige beschäler unterhalten und ihnen gegen geringe abgabe die stuten zugeführt. im Rheinland hörte man katholische bauern, die für [1,1545] ihre stuten von fremden beschälern fürchteten, laut sagen: wir wollen die verfluchten lutherischen hengste nicht.“

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Band 1, Spalte 1544, Leipzig 1854

Jacob Grimm, der die Buchstaben A, B, C und E des Deutschen Wörterbuchs höchstpersönlich und vollständig bearbeitet hat, über dem Buchstaben F, pfeilgrad beim Stichwort „Frucht“, wurde er dann dahingerafft, wußte es und der Tierarzt und Direktkandidat Dr. Christian Prachar weiß es gewiß auch. Ein Beschäler im engeren Sinn ist ein Zuchthengst, im weiteren Sinn ein Säugetiermännchen, das ein Weibchen zum Zweck der Fortpflanzung – nicht zum Zweck der Lust! – bespringt beziehungsweise beschält. Die Stute, um bei den Pferden zu bleiben, wird ihrerseits besprungen, der Wallach ist zwar männlich, aber nicht mehr für die Fortpflanzung ausgestattet, es sei denn, er heißt nur so, wie etwa der Schauspieler Eli Wallach, der es in seinem achtundneunzigjährigen Leben immerhin zu drei Kindern gebracht hat. Ein Beschäler muß in jedem Fall männlich und zudem zeugungsfähig ausgestattet sein.

„Und als die neue Lehrerin hier reinkommt, steht er auf, holt seinen Lümmel raus und legt ihn hier auf’n Tisch.“

„As’n Hengst sien’, segg ich di, as’n Hengst sien’.“

„Ge-wal-tich!“

„Hier auf den Tisch. Neben den Teller.“

„As’n Hengst sien’! Sowas hast noch nich sehn!“

(1973 in einem Dorfgasthof kurz hinter Celle aufgeschnappt)

Anders als diese Bauern aus der Lüneburger Heide glaubten, spielt die Größe des Gemächts übrigens keine Rolle, damit ein junger Bursche als Beschäler wirken kann, nur seine Fähigkeit, genügend gesunde Spermien zu produzieren. Und, so lehren uns die Natur und neuerdings auch die Wissenschaft, in vielen Fällen sind noch nicht einmal Beschäler und Deckakt notwendig, um Fortpflanzung und Arterhaltung zu gewährleisten.

Rädertierchen, Bärtierchen, Fadenwürmer, Kakerlaken, Rüsselkäfer, viele Fransen- und Hautflügler, Honigbienen, Gallmücken, Milben, Skorpione, Krebse, Schnecken, Geckos, Komodowarane, Wassermokassinottern, Nordamerikanische Kupferköpfe, Blumentopfschlangen, Tigerpythons, Bambushaie, Hammerhaie, Schwarzspitzenhaie, Schwellhaie, Zebrahaie und sogar Truthühner, die Liste der Tiere ist lang, die sich eingeschlechtlich, das heißt, ohne von einem männlichen Artgenossen befruchtet zu werden, fortpflanzen können. Durch bestimmte Hormone wird der unbefruchteten Eizelle eine Befruchtungssituation vorgetäuscht, worauf diese sich zu teilen beginnt und zu einem Organismus heranreift. Parthenogenese, Jungfernzeugung, nennt man diese Art der Befruchtung, aus der aber nur fast mit der Mutter identischer weiblicher Nachwuchs hervorgehen kann.

Wenn es dieses Phänomen in der Tierwelt gibt, sagte sich 1955, Jungfernzeugung war gerade bei Zahnkarpfen wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen worden, die Sonntagszeitung „Sunday Pictorial“, wenn es dieses Phänomen also in der Tierwelt gibt, dann vielleicht auch beim Menschen, und startete in riesenhafter Aufmachung eine Suche nach jungfräulichen Müttern. 19 Frauen meldeten sich. Elf davon hatten die Frage falsch verstanden und waren trotz intakten Hymens schwanger geworden. Die restlichen acht beteuerten, Mädchen geboren zu haben, ohne zu der fraglichen Zeit Umgang mit Männern gehabt zu haben.

„Ich war siebzehn Jahre alt, als ich in einem Londoner Krankenhaus ein Mädchen zur Welt brachte. Als der Arzt mir zuerst sagte, ich sei schwanger, glaubte ich, er hätte sich schrecklich geirrt. Ich war zwar damals verlobt, aber mein Verlobter glaubte mir, als ich sagte, es gebe keinen anderen Mann in meinem Leben. Wir heirateten. Doch meine Verwandten und Freunde haben mir nie geglaubt.“

Einer der Frauen hatte ihr Arzt eröffnete, sie befinde sich im dritten Schwangerschaftsmonat, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon seit fünf Monaten getrennt von ihrem Mann war. Eine andere war verheiratet, hatte infolge psychischer Hemmungen noch nicht ein einziges Mal ihre „ehelichen Pflichten erfüllt“, war aber trotzdem schwanger. Diese drei und die fünf ähnlich gelagerten Fälle wurden von Dr. Stanley Balfour-Lynn (Parthenogenesis in human beings. Lancet 1956) eingehend untersucht. Im Blut von sechs der Töchter fand er Antigene, die bei der Mutter nicht vorhanden waren, eine Mutter hatte blaue Augen, die Tochter aber braune: Jungfernzeugung in diesen Fällen Fehlanzeige. Zur genetischen Prüfung im übriggebliebenen Fall wollte Balfour-Lynn ein Stück Haut von der Tochter auf die Mutter überpflanzen und umgekehrt. Damals galt es als gesichert, daß ein solches Transplantat nur anwachsen könnte, wenn der Spender des Gewebes mit dem Empfänger genetisch absolut identisch sei. Die Mutter lehnte es ab, sich dieser Operation zu unterziehen; inzwischen wissen wir allerdings, daß das auch bei positivem Ausgang keinen eindeutigen Beweis für die „unbefleckte Empfängnis“ geliefert hätte. DNS-Profile konnte man 1956 ja leider noch nicht erstellen.

Jungfernzeugung, natürlich und spontan, gut und schön, sagen sich der emsige Wissenschaftler und sein Helferlein, aber darauf bin ich doch gar nicht angewiesen, ich mische mir meine Kreatur im Erlenmeyerkolben selbst zusammen. So haben die Amerikaner Gregory Pincus und Herbert Shapiro angeblich schon 1932 durch Kühlung unbefruchteter Eier im Mutterleib in einem Fall eine künstliche Parthenogenese bei einem Kaninchen ausgelöst, das daraufhin ein lebendes Junges zur Welt brachte. Ob die Eier wirklich unbefruchtet waren, wird allerdings bezweifelt. So ist wohl doch das bekannte Klonschaf Dolly das erste jungferngezeugte Säugetier. Im Februar 1996 wurden für dessen Herstellung 277 Eizellen mit Zellkernen aus den Euterzellen des Spendertiers geimpft. Daraus entstanden 29 Embryonen, von denen eines, Dolly, überlebte.

Weihnachten 2002 meldete sich dann Brigitte Boisselier, Chemikerin, Bischöfin, Direktorin des von der Raelianersekte gegründeten Unternehmens Clonaid, zu Wort. Die Schöpfung habe neu begonnen. Das erste geklonte Baby mit dem Eva sei auf die Welt gekommen. Es wiege 32000 Gramm und sei aus der Hautzelle einer 31-jährigen US-Amerikanerin entstanden. Da die Weltöffentlichkeit bisher aber weder dieses noch eines der vier weiteren Klonbabys, deren Geburt von der Sekte verkündigt wurde, zu Gesicht bekommen hat, ist die Geschichte von Eva und ihren Klongeschwistern höchstwahrscheinlich frei erfunden. Claude Vorilhon alias Raël, der Guru der Sekte, setzte noch einen drauf. Man wolle Adolf Hitler klonen, um ihn nachträglich für seine Taten vor Gericht zu stellen. Zudem hoffe man, aus den Blutflecken im Turiner Grabtuch das genetische Material zu gewinnen, mit dessen Hilfe man Jesus von Nazareth klonen könne. Zur Freude der Männerwelt plane man zudem, empfindungslose menschliche Sexsklaven zu klonen:

„Wenn wir können, werden wir Sexpuppen machen, die nicht aus Gummi, sondern aus Haut bestehen. Wie ein Mensch, nur ohne Willen, Schmerzempfinden und Persönlichkeit.“

Heißa! Was für eine schöne neue Welt, die dann – weil alle nur noch mit den willigen Sexsklavinnen rummachen – ausschließlich von lauter Jesusklonen als Inkarnationen des Guten, kleinen Hitlers als Inkarnationen des Bösen und ihren willfährigen Gespielinnen nach dem Vorbild Brigitte Boisseliers als Inkarnationen des ewig Weiblichen bevölkert wäre. Wenn das der Führer wüßte. Der würde glatt wiederauferstehen, um den Endsieg über den Juden Jesus zu erringen und ihn von dieser Erde zu tilgen.

Nein, dieser Dystopie ziehe ich doch bei weitem den Plan Hannes Waders aus seinem Lied „Langeweile“ von 1972 vor, den Zuchthengst – Beschäler! um zum Schluß doch wieder bei der Frage anzukommen – für die gesamte Menschheit abzugeben.

„Ich denke, ich werde irgendwann noch vernünftige Dinge tun

Zum Beispiel, meinen Samen auf die Spermenbank tragen ab nun

Und nicht sterben bis jedes Kind, das du auf der Straße siehst

Von meinem Blut und nach meinem Bilde angefertigt ist“

Bleibt mir nur noch, allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Wochenende zu wünschen. Was ich hiermit erledigt habe.

31.03.2017

Valeska O. aus Spandau hat auf Twitter von der Mauer gelesen, die von den Fachleuten der Partei Die PARTEI morgen während einer Kundgebung gegen den Aufmarsch der Hardcore-Nazis vom „Freundeskreis/Thügida“ quer über die Berliner Straße errichtet werden soll, und fragt:

„Wieso heißt es Mauer der Liebe?“

WikipeteR antwortet:

„Liebe ist nur ein Wort“, versucht sich Johannes Mario Simmel an einem Ausweichmanöver. „Im Anfang war das Wort …“, hält ihm der Evangelist Johannes entgegen, „… und das Wort hieß Ömmm“ würgt Wiglaf Droste die Debatte ab.

Wo er Recht hat, hat er Recht. „Mauer des Ömmm“ hört sich tatsächlich noch nicht einmal halb so gut an wie „Mauer der Liebe“. Obwohl: Der drostesche Vorschlag einer Mauer aus Menschen, die ihre Köpfe nickend und wackelnd auf und ab und hin und her bewegen und laut vor sich hin ömmen, hätte durchaus etwas für sich.

„Mauer der Liebe, weil die Mauer mit ganz viel Liebe gebaut wird … alternativ besteht auch die Möglichkeit, an der Mauer der Liebe Liebe zu machen … aber man sollte sich nicht von der Polizei erwischen lassen.“

Sarah M. (Die PARTEI)

„Also für mich ist es eine Mauer der Liebe, weil ich mich einfach unglaublich gerne abgrenze, gegenüber Ostdeutschland, gegenüber Neonazis und gegenüber Nachbarn. Denn niemand mag Nachbarn.“

Tobi D. (Die PARTEI)

„Ich schließe mich allen Argumenten meiner Vorredner an und ergänze nur eine Kleinigkeit. Mauern schaffen Arbeitsplätze; wenn sie gebaut werden: im Bausektor; wenn sie fertig sind: für Grenzschutz und Schmuggler; wenn sie abgerissen werden: wieder im Bausektor. Eine Mauer ist stets mit einem Traum verbunden, denn sie läßt der Phantasie freien Lauf: was man nicht sieht, das stellt man sich vor; was man nicht haben kann, das will man. Hier besteht also der direkte Zusammenhang mit der Bedürfnispyramide von Maslow. Darüber hinaus bieten Mauern eine gute Basis für keynesianische Politik, wie oben bereits erwähnt“

Helena A. (Die PARTEI, Ratsfrau, studiert)

„Mauern schützen unsere Liebe, gekauft oder nicht. Mauern halten den lüsternen Dritten fern, der uns seit jeher die Frau rauben will.“

David F. (Die PARTEI, Generalsekretär)

Und, möchte ich hinzufügen, als antifaschistischer Schutzwall können Mauern das Nazigelichter fernhalten, das mehr oder weniger regelmäßig unser schönes Göttingen mit „Mahnwachen“ und Aufmärschen heimsucht. Eine wirklich treffende Antwort auf die Frage, warum wir eine solche Mauer, die diesen nazionalen Bodensatz von uns fern halten soll, als „Mauer der Liebe“ anpreisen, finden wir in der Welt der leichten Muse. Ausgerechnet.

„Ja – mild sang die Nachtigall

Ihr Liedchen in die Nacht:

Die Liebe, die Liebe

Ist eine Himmelsmacht.“

(Johann Strauss Sohn, Der Zigeunerbaron, 1885)

Ja, die Liebe ist wirklich eine Himmelsmacht und eine nicht zu unterschätzende Kraft im Kampf gegen jegliches Unheil auf dieser Welt, ob es uns nun als Faschismus, als Haferbrei mit lauwarmer Ziegenmilch und Rosinen oder als waschpulverstehlende Nachbarin gegenübertritt. Gegen das alles hilft die Liebe als stärkste Arznei der Welt, viel stärker noch als Globuli mit milliardenfach verdünnten Wirkstoffen.

„Liebe ist die stärkste Macht der Welt“, stellte Mahatma Gandhi einst fest und behielt auch noch Recht, denn am guten Ende hat er mit ihrer Hilfe die britische Kolonialmacht besiegt. Das ist eine historische Tatsache. Schlußendlich kann die Liebe sogar als tödliche Waffe verwendet werden.

Larry: „Ich weiß auch nicht was los ist, aber immer wenn ich deine Glocken sehe, wird mein Knüppel hart.“

Crystal: „Dann komm mal her, du Glöckner von Notre-Dame …“

Das Zitat stammt aus dem Film „Teuflische Brüste“ (Deadly Weapons, USA 1973), in dem dieser Larry von zwei Killern, mit denen er in krumme Geschäfte verwickelt ist, umgebracht wird. Seine Freundin Crystal, gespielt von Chesty „183-79-88“ Morgan macht sich auf die Suche nach den Mördern, findet sie und rächt ihren Larry an ihnen, indem sie die beiden so lange liebevoll gegen ihre ungeheuren Brüste drückt, bis sie erstickt sind.

Die Liebe ist also nicht nur ein Wort oder ein mehr oder weniger erfreuliches Gefühl, die Liebe ist eine Himmelsmacht, die stärkste Kraft der Welt und eine tödliche Waffe gegen das Böse, Mauern wiederum sind Schutzwälle gegen Störungen von außen, sie schirmen uns, unsere Lieben und unsere Liebe gegen alle Unbill ab, warum, frage ich, sollen wir diese beiden Kräfte nicht miteinander verbinden und den antifaschistischen Schutzwall, den wir morgen gegen den Aufmarsch der Nazis errichten, als „Mauer der Liebe“ bauen? Nichts spricht dagegen und alles dafür.

Morgen, Samstag, 1. April 2017, baut die Partei Die PARTEI ab 12:30 Uhr an der Ecke Weender/Berliner Straße diese „Mauer der Liebe“ aus leeren Schuhkartons und Paketband. Etwas anderes mochten die Ordnungskräfte nicht genehmigen. Je mehr Menschen die fleißigen Experten, Baufachleute und Helfer von der PARTEI dabei unterstützen, je mehr Schuhkartons zusammenkommen und zu einer mächtigen „Mauer der Liebe“ zusammengefügt werden, desto deutlicher das Signal gegen den faschistischen Aufmarsch. Spendet Schuhkartons (werden ab 11 Uhr an Ort und Stelle entgegengenommen) und strömt massenhaft herbei!

Bleibt nur noch, allen Leserinnen jeglichen Geschlechts, allen Aktivisten vom Bündnis gegen Rechts sowie den Bauleuten von der Partei Die PARTEI ein schönes Wochenende und einen erfolgreichen Mauerbau zu wünschen. Venceremos!

25.03.2017

Silke Schmid @BernerSenenhund aus Stuttgart fragt:

„Woher kommt die Bezeichnung Wanne für Polizeiwagen?“

WikipeteR antwortet:

„Das ist ne Wanne, da mußt du sofort den Mittelfinger zeigen und Steine schmeißen, so schnell und soviel du kannst.“

Diesen Ratschlag für das Überleben im Großstadtdschungel bekam mein Gewährsmann Klaus R. Anfang der 1980er Jahre an seinem ersten Tag in Kreuzberg, als zum ersten Mal in seinem Leben eines dieser Polizeifahrzeuge an ihm vorbeirauschte. Zehn Tage später war 1. Mai, Großkampftag in Kreuzberg. Klaus R. hockte mit einem Kumpel auf einem Dach, drehte sich eine Tüte, um bei dem Schlachtgetümmel unter ihm seinen inneren Frieden zu bewahren, und dachte an nichts Böses, als plötzlich ein vermummter Typ mit einer zwei Meter langen massiven Eisenstange von Leitungsrohrdicke auf dem Dach auftauchte, auf die Frage, was er damit wolle, „Bullen plattmachen“ knurrte und die Stange wie einen Speer auf eine unten vorbeifahrende Wanne schleuderte. Der Speer durchbohrte das Fahrzeug von oben bis unten und blieb erst im Straßenbelag stecken. Getroffen und verletzt wurde niemand.

„Ja, Angst habe er. […] Wenn es los geht, wenn er durch die Gitter in die aggressiven Gesichter blickt, wenn die Leute draußen schreien: ›Scheiß‘ Bullen!‹ Wenn es so unglaublich laut wird im Wagen, weil die Pflastersteine nur so auf das Blech hageln, so laut, daß man sich anbrüllen muß, um sich zu verständigen. Ganz natürlich sei das mit der Angst. […] Man kann es nachvollziehen, wenn man drin sitzt, in der legendären Wanne, dem in zahllosen Straßenkämpfen erprobten Mannschaftswagen der Berliner Polizei. Zwei Bänke an jeder Seite, mit grauem, abgewetztem Kunststoff überzogen, darüber ein Gepäcknetz, wie man es aus Bus und Bahn kennt, für Helm und Knüppel, die großen Schutzschilder klemmen unter Gummiseilen unter dem Dach. Das wird eng für zehn bis zwölf Männer und Frauen in 15 Kilo schwerer Schutzmontur.“

Polizeioberkommissar Andreas T. 2005 in einem Bericht des Spiegel über das Ende der „Berliner Wannen“

Die Rede ist in beiden Fällen von Mercedes-Benz-Transportern der Baureihe T2. Die ersten dieser Fahrzeuge wurden von der Berliner Polizei 1972 angeschafft. Bis dahin wurden die Beamten noch auf offenen Lastwagen zu Großeinsätzen gekarrt. Die eigneten sich natürlich viel weniger als die geschlossenen Wannen die Aggressionen anzuheizen, indem man, wie oft genug belegt, die Einsatzkräfte stundenlang sinnlos durch die Gegend karrt und mit Fake-Nachrichten über die angebliche Brutalität der Demonstranten heißmacht. Die Transporter der Baureihe T2, auch DüDos genannt, wurden von 1967 bis 1986 von Mercedes in Düsseldorf als Feuerwehr- und Polizeifahrzeug, Rettungswagen oder Paket-Zustellfahrzeug gebaut. Die Polizei Berlin schaffte von 1972 bis 1996 250 Stück davon an, anfangs für 30.000 (L 408), zum Schluß für 150.000 Mark (611 D). Seit 2005 werden sie nach und nach ausrangiert.

„Berühmtheit erlangten die DüDos unter dem Spitznamen Berliner Wanne als (meist arg verbeultes) Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei, die ihre Beamten damit zu Demonstrationen und Krawallen beförderte. Als nahezu unverwüstlich erweisen sich die Transporter aus Düsseldorf damit nicht nur im Einzelfall.“ (www.mercedes-seite.de)

„Die Berliner Wanne hat ausgedient. […] Eine Ikone der bundesdeutschen Demonstrationskultur verschwindet von den Straßen der Hauptstadt.“ (www.spiegel.de/panorama/ vom 4. März 2005)

Ich weiß nicht, wer diesen Begriff „Berliner Wanne“ erfunden hat und wer ihn hier von wem abgeschrieben hat, der Spiegel von Mercedes oder Mercedes vom Spiegel, in der gesamten linken Literatur und in der gesamten an „Demonstrationen und Krawallen“ mit diesen Fahrzeugen konfrontierten Szene findet er sich nicht, da sagt man schlicht „Wanne“, wo in dieser Republik man sich auch befindet und um welchen Fahrzeugtyp es sich auch handelt, wenn mehr als sechs Beamte darin Platz finden. Transportfahrzeuge mit kleinerer Besatzung nennt man „Dose“. „Berliner Wanne“ hat nur deshalb einen Hauch von Berechtigung, weil sich von Berlin als „Zentrum der bundesdeutschen Demonstrationskultur“ aus der Spitzname „Wanne“ für die Einsatzfahrzeuge der Polizei in die gesamte Republik verbreitet hat.

Wer die Bezeichnung „Wanne“ für die Mannschaftstransportfahrzeuge der Polizei zuerst erdacht und ausgesprochen hat und auf welchem Geistesblitz das beruht, läßt sich nicht mehr feststellen. Auf keinen Fall hat das etwas damit zu tun, daß sie vom Steinhagel zerbeult waren, wie Spiegel und Mercedes gern suggerieren möchten. Als ob das Zerbeultsein ein Charakteristikum der Wanne wäre. Die Zinkwanne, die in meiner Kindheit am Samstagabend in die Waschküche gestellt wurde, damit wir darin gebadet werden konnten, war auch nicht zerbeult und hieß trotzdem zu Fug und Recht Wanne.

„das wort wurde mit der sache von den Römern übernommen […] es ist ein eirundes, nach unten flach gewölbtes geflecht aus ruten, binsen, stroh oder auch dünnen holzspänen …“

Nach dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm macht die Wannenform eine Wanne zur Wanne. Und so wird auch ein Schuh daraus. Denn die Mannschaftstransportwagen der Berliner Polizei waren nicht die ersten Fahrzeuge, die als „Wanne“ bezeichnet wurden. Das Erstgeburtsrecht gehört hier dem schwimmfähigen VW-Kübelwagen Typ 166, von dem von 1942 bis 1944 14.000 Stück für die Wehrmacht hergestellt wurden. Und auch der wurde gewiß nicht wegen gelegentlicher Beulen so genannt. So schwingt in der Verspottung als „Wanne“ auch das Martialisch-Miltärische mit, das diese Fahrzeuge bei ihren Einsätzen ausstrahlen. Der „Bullenzeichner“ Gerhard Seyfried merkt dazu an:

„Sie sind die letzte Erscheinungsform des guten alten Überfallkommandos … das sichtbare Symbol für die Staatsgewalt … das sah immer gut aus, wenn die in ewigen Kolonnen zu ihren Einsätzen gefahren sind. Das hatte sowas Militärisches.“

Am nächsten Samstag (1. April, Jahrestag der Urteilsverkündigung im Hochverratsprozeß gegen Hitler, Ludendorff und Konsorten) wollen die Hardcore-Nazis vom „Freundeskreis/Thügida“ wieder in Göttingen aufmarschieren. Bis jetzt sind fünf Gegenveranstaltungen mit über 1.500 erwarteten Teilnehmern angemeldet. Unter anderem wird die Partei Die PARTEI eine „Mauer der Liebe“ quer über die Berliner Straße errichten. Die Polizei wird wieder mit dem Einsatz einer Armada von „Wannen“ versuchen, die Faschisten vom „Freundeskreis“ vor dem gerechten Volkszorn zu bewahren. Ohne diesen Schutz wären die Nazis schnell weg vom Fenster und würden es nimmermehr wagen, hier aufzutreten.

Nur noch siebenmal Schlafen. Bis dahin wünsche ich allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Wochenende und eine ruhige Woche.

18.03.2017

Frieder F. aus Düsseldorf fragt:

„Heißt es nicht auch: »Die Gastfreundschaft der Elche, akzeptiert nur selber welche?« (Frankfurter Schuhe oder doch Schule?)“

Und Lutz H. aus Brandenburg fügt in konsequenter Kleinschreibung hinzu:

„bei gastrecht muss ich immer an die eskimos denken … und dann fallen mir weitere 1000 fragen ein.“

WikipeteR antwortet:

Einen Beleg aus erster Hand für die angebliche Sitte der Inuit, einem Gast die eigene Gefährtin ins Nachtlager zu legen, konnte ich gerade nicht finden, nur die oft wiederholte Behauptung, dazu in Fridttjof Nansens Eskimoleben einiges über Vielweiberei und Partnertausch bei ihnen sowie einen Tagebucheintrag des Mindener Physikers, Geographen, Anthropologen und Ethnologen Franz Boas („Als Eskimo mit den Eskimos leben“) aus dem Jahre 1883, in dem er sich begeistert über die Gastfreundschaft der Inuit zeigt:

„Ich frage mich oft, welche Vorzüge unsere Gesellschaft vor den so genannten Wilden hat und finde, je mehr ich von ihren Gebräuchen sehe, daß wir wirklich keinen Anlaß haben, verächtlich auf sie herabzusehen.“

„Das Verhalten eines Volkes wird nicht wesentlich durch seine biologische Abstammung bestimmt, sondern durch seine kulturelle Tradition. Die Erkenntnis dieser Grundsätze wird der Welt und besonders Deutschland viele Schwierigkeiten ersparen“, hielt Boas ein halbes Jahrhundert später dem aufkommenden Nationalsozialismus entgegen. Die kulturelle Tradition eines Volkes, zu der auch eine entsprechende Ausprägung der Gastfreundschaft gehört, begriff er als Produkt einer spezifischen Mensch-Umwelt-Beziehung. In der nationalsozialistischen Ideologie sah Franz Boas eine Krankheit, die Deutschland infolge des Ersten Weltkriegs befallen hatte, und deren Ziel es war, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die Errungenschaften der Aufklärung durch pseudowissenschaftliches Gefasel und Rassenwahn zu ersetzen. Seine Warnungen verhallten ungehört, die Nationalsozialisten kamen an die Macht und konnten unter anderem ihre pervertierte Auffassung von Gastfreundschaft als Ungleichbehandlung, als eine Art drittklassiges Recht für alle Fremden durchsetzen, als besonderes „Gastrecht“, wie es heute wieder als besinnungsloses Medien- und Politikergefasel durch die Flüchtlingsdebatte geistert.

„5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter Fremden-Gesetzgebung stehen.“

(aus dem 25-Punkte-Programm der NSDAP vom 24. Februar 1920)

Die Gastfreundschaft ausgerechnet bei den Germanen zu einem minderen Fremdenrecht verkommen, das hätte sich vor knapp zwei Jahrtausenden Tacitus nicht träumen lassen, als er in seiner Schrift „Germania (De origine et situ Germanorum liber)“ einer korrupten und dekadenten römischen Gesellschaft deren Kultur als Gegenbild vor Augen gehalten hat.

(21,2) Für gemeinsame Mahlzeiten und Gastereien hat kein anderes Volk eine so ungemessene Vorliebe. Einem Sterblichen, gleich wem, sein Haus zu verwehren, gilt als Frevel. Jeder bewirtet mit einem seinen Verhältnissen entsprechenden Essen. Ist dies ausgegangen, so wird der bisherige Wirt Wegweiser und Begleiter zu einem anderen Gastgeber, und uneingeladen gehen sie in das nächste Haus.

(21,3) Und es macht dies nichts aus: mit gleicher Freundlichkeit werden sie aufgenommen. Zwischen Bekannten und Unbekannten macht, was das Gesetz der Gastfreundschaft angeht, niemand einen Unterschied. Bittet sich einer beim Gehen etwas aus, ist es Sitte, es ihm zuzugestehen, und sich dagegen etwas auszubitten nimmt man ebenso leicht. Sie haben Freude an Geschenken, doch rechnen sie die gegebenen nicht an und fühlen sich durch die empfangenen nicht verpflichtet. Der Verkehr unter Gastfreunden ist freundlich.

„notum ignotumque, quantum ad ius hospitis, nemo discernit“ – zwischen Bekannten und Unbekannten macht, was das Gesetz der Gastfreundschaft betrifft, niemand einen Unterschied – wer heute von „Gastrecht“ spricht statt von Gastfreundschaft, will aber unbedingt Unterschiede gemacht haben, einmal möchte er Einheimische und „Gäste“ vom Gesetz ungleich behandelt wissen, dann möchte er dieses mickrige „Gastrecht“ auch noch verwehren können, und zwar denen unter den „Gästen“, die sich „nicht benehmen können“, „nicht anpassen wollen“, unsere „Leitkultur“ partout nicht annehmen und was da sonst noch durch die sozialen wie asozialen Medien, Bütten-, Stammtisch- und Achermittwochsreden rauscht. Das „Gastrecht verwehren“, das wäre meiner überaus frommen und ansonsten geizigen Großmutter Berta übrigens nie eingefallen, auch den Gästen gegenüber nicht, die sich in ihren Augen am schlimmsten danebenbenommen haben, wenn sie sich nämlich geweigert haben, das, was sie ihnen zu essen und zu trinken aufgetischt hatte, anzunehmen. Glücksspiel, Saufen und außerehelichen Beischlaf konnte sie verzeihen, das aber nicht.

Auch wenn „hospes, hospitis“ von Gastfreund, Gast über Fremder, Ausländer bis hin zu Wirt, Quartiergeber allerlei bedeuten kann, sollte man „ius hospitis“ tunlichst nicht mit „Gastrecht“ übersetzen – ich habe da so ein Beispiel vorliegen – weil man damit den Germanen den Unterschied unterstellt, den manche heute gern machen würde, den sie aber nach Tacitus gerade nicht machen. Das „ius hospitis“ ist (nach Tacitus) das (ungeschriebene) Gesetz der Gastfreundschaft, nach dem sich germanische Gastgeber verpflichtet fühlen, alle Gäste unterschiedslos zu behandeln und nicht schlechter zu bewirten als die Menschen, die zum Hausstand gehören. Einen größeren Unterschied dieser Art von Gastfreundschaft zum sogenannten „Gastrecht“ der Nationalsozialisten, der Bildzeitung, der besorgten Bürger, der Bachmanns, Höckes und Seehofers kann es gar nicht geben.

In den Monaten zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung drehte Christoph Schlingensief einen wunderbaren Film, der im November 1990 in die Kinos kam: „Das deutsche Kettensägenmassaker“. Eine westdeutsche Metzgerfamilie praktiziert hier eine blutige Variante von Gastfreundschaft, indem sie in einer schmuddeligen Hotelküche einreisende Ostzonenbürger der Reihe nach dahinmetzelt. Da „ius, iuris“ nicht nur Recht und Gesetz, sondern auch noch Brühe, Suppe, Tunke bedeutet, kann man „ius hospitis“ im Geiste dieses Films auch mit „Saft des Fremden“ übersetzen, womit dann der besorgte Bürger endlich da angekommen wäre, wo er schon immer hin will, nämlich am Ort seiner Sehnsucht, seinem „Panama“ (Janosch) bis in alle Ewigkeit im eigenen Saft zu schmoren. In einem Römertopf auf einem Kohleherd in einer hessischen Hotelküche hätte dann die Geschichte, wenigstens die deutsche, ihr Ende und die Seele, zumindest die deutsche, ihr Ruh.

In diesem Sinn wünsche ich allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein wunderschönes Wochenende in Ruhe und Zufriedenheit ohne böse Nachbarn, die zu Besuch kommen.

11.03.2017

Frank Lepold @andyamholst aus Offenbach fragt:

„Gibt es eigentlich noch Galgenvögel und warum sind diese auch meist noch umstritten?„

WikipeteR antwortet:

„Je suis Françoys, dont il me poise

Né de Paris emprès Pontoise,

Et de la corde d’une toise

Sçaura mon col que mon cul poise.“

„Ich bin Franzos, was mir gar nicht paßt,

Geboren zu Paris nah der Oisebrücke,

Und durch ein kurzes Ende Strick

wird mein Hals bald wissen, was mein Hintern wiegt.“

François Villon. Quatrain, 1463

Anfang November 1462 saß Villon wegen eines Bagatelldiebstahls im Pariser Stadtgefängnis. Er kam erst frei, als er einen nächtlichen Einbruch in die Sakristei der Kapelle des Collège de Navarre im Quartier Latin sechs Jahre zuvor gestand und sich verpflichtete, innerhalb von drei Jahren seine 120 Taler Anteil an der Beute zurückzuerstatten. Damals hatte er zusammen mit vier Komplizen den Tresor geknackt und die stattliche Summe von 500 Talern erbeutet. Die Freiheit dauerte keinen Monat. Anfang Dezember provozierte er mit drei Kumpanen eine Schlägerei, verletzte dabei einen Notar mit dem Messer und wurde am nächsten Tag verhaftet. Die Richter des Pariser Stadtgerichts nutzten die Gelegenheit, sich für Villons ehrenrührige Anspielungen auf ihren Lebenswandel in dessen „Testament“ zu rächen, ließen ihn foltern und verurteilten ihn zum Tod am Galgen.

In der Todeszelle dichtete er zwei seiner besten, sichtlich seine Angst verarbeitenden und verdrängenden Texte, die Ballade der Gehenkten, wo er fatalistisch in der Rolle des schon am Galgen Baumelnden die Passanten um Mitgefühl bittet, und den obigen Vierzeiler. Villon legte Berufung beim obersten Pariser Gerichtshof, dem Parlement, ein. Dieses kassierte am 5. Januar 1463 das Todesurteil, wandelte es aber „angesichts des schlimmen Lebenswandels besagten Villons“ um in zehn Jahre Verbannung aus Stadt und Grafschaft Paris.

1455 war Villon schon einmal zum Tode verurteilt und wieder begnadigt worden. Das damalige Gnadengesuch hatte er mit „François des Loges, autrement dit de Villon“ unterzeichnet, in der Begnadigungsurkunde wurde er dagegen „Françoys de Monterbier“ genannt. Das veranlaßte Paul Zech zur Vermutung, er habe „de Montcorbier“ (vom Rabenberg) geheißen und sei als Sohn eines Henkers und einer Hure auf einem Anwesen auf dem Pariser Galgenberg geboren worden.

Solche Galgenberge wie den, auf dem Villon angeblich geboren wurde und auf dem er zu enden fürchtete, gab es im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit weithin sichtbar an viel befahrenen Wegen und Kreuzungen etwas außerhalb jeder größeren Stadt. Hier in Göttingen war das der Leineberg. Heutzutage baumeln dort keine Gehenkten mehr, die zur Abschreckung der Verwesung, den Hunden und den Raben überlassen werden, heutzutage überkommt einen das Grauen dort nur noch angesichts der Architektur oder wenn einem einem ein Mensch in Jogginghose & rabenartig schwarzkapuzig, schwankend, aus zwei Flaschen beidhändig trinkend, fast ins Rad läuft und sich bei der Frau mit blondem Pferdeschwanz im weißen Golf, die für ihn bremst, bedankt, indem er mit dem Öttinger in der Linken wedelt: „Hallo, Gräfin …“

„Sanct Oswalt hielt es für ein Schand,

solt er dem Raben thun Beistand,

und nach dem Galgenvogel trachten,

man möcht ihn für ein Schinder achten“

Wolfhard Spangenberg, Ganskönig, 1607

Galgenvogel, um auf die Frage zurückzukommen, ist der Rabe, der wegen seiner Rolle auf den Hinrichtungsstätten als Symbol des Düsteren und Bote des Unheils durch Literatur, Musik und bildende Kunst geistert, von Giambattista Basiles neapolitanischem Märchen „Lo cuorvo“ (1634, unheimlich) über Edgar Allan Poes Gedicht „The Raven“ (1845, unheimlich) und Wilhelm Buschs Bildergeschichte „Hans Huckebein, der Unglücksrabe“ (1868, lustig) bis zur Literaturzeitschrift „Der Rabe“ (1982 bis 2001, Neue Frankfurter Schule). „Weil sie den Raben zum Aase dienen oder dienen sollten“, wurden die Gehenkten selbst ursprünglich als „Galgenaas“, „Galgenschwengel“ (da spürt man sie förmlich hin und her pendeln) oder auch „Galgenhühnchen“ bezeichnet. Die Raben wurden im Begriff „Galgenvogel“ aber auch als Dieb zunächst nur mitgedacht und darüber zum Synonym für Banditen und schließlich zum derben Schimpfwort für alle, die man herabsetzen wollte: „Unverschämter Galgenvogel! … Kennst du deine Frau nicht mehr?“ (Christian Felix Weiße, Die verwandelten Weiber, 1778)

Vielleicht war ich in meiner frühen Jugend zu oft in den Sonntagnachmittagsvorstellungen der Nordertor-Lichtspiele, aber – man schlage mich dafür (Ja! Jaaaa!! Herrlich.) – Galgenvögel sehen für mich so aus wie Al St. John als Fuzzy in gefühlt hunderttausend C-Western oder – für alle, die zu jung sind, diesen Kram gesehen zu haben – wie Geoffrey Bayldon als Catweazle in der Fernsehserie: eher komische Gestalten. Banditen dagegen sind eher gefährlich und böse und kommen daher wie Mario Adorf in den Karl-May-Filmen, Räuber aber sind gefährlich nur für die Obrigkeit und die Reichen, gut zu den Armen und mehr oder weniger anarchistisch angehaucht: der Räuber Mathias Kneißl zum Beispiel oder Max Hoelz, unter dem mein Großvater am Mansfelder Aufstand teilgenommen hat.

Und wo finden wir sie heute, diese Galgenvögel, außer in Uraltfilmen und ewig wiederholten Fernsehserien? Die liebenswürdigen Kleinganoven, über die man zur Not noch schmunzeln konnte, haben sich auf Flohmärkte oder ins Internet zurückgezogen, wo sie sich mehr schlecht als recht ernähren. Die Zunft der allseits respektierten Gentlemenverbrecher ist entweder mit Julius Adolf Petersen, dem „Lord von Barmbeck“, und den Postzugräubern von Sears Crossing ausgestorben oder hat sein Geschäft auch ins Internet verlegt, wo das Risiko geringer und der Profit sauberer ist, wenn man es von den richtigen Stützpunkten aus betreibt. Der Rest der einstigen Banditen, der die Unterschicht des organisierten Verbrechens bildet und, wenn er Drogen, Zigaretten und K.-o.-Tropfen schmuggelt oder in weißen Kleinlastern mit auf Facebook bekannt gemachten Nummernschildern als osteuropäische Einbrecherbande in der Gegend herumkurvt, fast das alleinige Risiko trägt, kann vielleicht noch mit den Galgenvögeln alten Schlages verglichen werden. Für ihre Chefs, die diese Unternehmen in maßgeschneiderten Anzügen und Kostümen als äußerlich respektable Mitbürger leiten und dabei kaum ein Risiko eingehen, worin sie schon wieder Mario Adorf in den alten Filmen ähneln, wäre die Bezeichnung „Galgenvögel“ schon zuviel der Ehre.

Manchmal, und dann wird es wirklich gefährlich, gelingt es einem Galgenvöglein, sich zu tarnen, an die Spitze einer Bewegung oder einer Partei zu setzen, sich zum Kanzler, Führer, Duce, Präsidenten oder sonst etwas erheben zu lassen, unter Ausspielen der nationalen Karte alle demokratischen Schranken zu beseitigen und den Staatsapparat in eine kriminelle Organisation zwecks Ausplünderung zu verwandeln. Auch wenn es die Anhänger dieser Galgenvögel (im Grunde allesamt Witzfiguren, aber brandgefährlich) nicht wahr haben wollen, weil sie davon zu profitieren hoffen: Das ist dann Faschismus. Zuletzt hatten wir das hierzulande von 1933 bis 1945 und es ist böse ausgegangen. Auch wenn einige Bachmanns oder Höckes oder Wilkes vielleicht von solchen Karrieren träumen, ist in diesem unseren Lande die Gefahr aktuell wohl gering. Anderswo, besonders in der Türkei und neuerdings in den USA, sind solche Kräfte schon in die höchsten Ämter vorgedrungen und haben zum Teil beängstigend großen Rückhalt in der Bevölkerung.

Es ist die Sache der in der Türkei und in den USA lebenden Menschen dort etwas gegen die Machtübernahme durch die faschistischen Galgenvögel in ihren Tarnanzügen zu unternehmen, jeder kehre vor seiner eigenen Tür und unternehme dort etwas. Hier in Göttingen hat die Partei Die PARTEI die Initiative ergriffen und wird am Samstag, den 1. April (kein Scherz!) gegen die Mahnwachen der Hardcore-Nazis vom „Freundeskreis/Thügida“ mit Genehmigung des Ordnungsamtes einen antifaschistischen Schutzwall, eine „Mauer der Liebe“ quer über die Berliner Straße errichten. „Mit welchen Materialien der Mauerbau schließlich vonstatten gehen darf, wird in der kommenden Woche mit dem Ordnungsamt abgestimmt werden. Es soll schließlich alles seine Ordnung haben“, schreibt Heide Haas, die Leiterin Agitprop des Kreisverbandes Göttingen, in einer Verlautbarung.

In der Hoffnung, daß in drei Wochen möglichst viele Menschen dabei sind, wenn diese „Mauer der Liebe“ errichtet wird, wünsche ich allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Wochenende.

05.03.2017

Frank @wallnuss aus Müllrose fragt:

„Sollte man nicht wieder runde Parlamente einführen, um das missverständliche Rechtslinksdenken zu vermeiden?“

WikipeteR antwortet:

„Runde Parlamente“, bei denen Gleiche unter Gleichen zusammensitzen und die anstehenden Probleme des Zusammenlebens beraten, „runde Parlamente“ in diesem Sinn gab es eigentlich nur um die Lagerfeuer der Jäger und Sammler und gibt es neuerdings wieder mit den nach gesellschaftlichen Umbrüchen in Mode gekommenen „runden Tischen“ sowie den Stuhlkreisen in Kindergärten und therapeutischen Einrichtungen. Zwischenzeitlich ist man aus praktischen Gründen doch sehr von dieser Idealform abgewichen. Die Agora von Athen und die antiken Gebäudefundamente darauf machen insgesamt aber einen sehr rechteckigen Eindruck, die Orchestra, bis ca. 500 v. Chr. der eigentliche Ort der Ekklesia, der Versammlung der Stimmbürger, war aber halbrund mit einer Bema, einer Rednertribüne, im Zentrum. Ab 330 v. Chr. wurden die Versammlungen dann im Dionysostheater abgehalten. Das war als Zweidrittelkreis angelegt und faßte maximal 17.000 Zuschauer. Eine Ekklesia galt aber schon als gut besucht, wenn 6.000 der 30.000 stimmberechtigten Bürger kamen.

Am Lagerfeuer und am „Runden Tisch“ sind alle gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, niemand ist besonders hervorgehoben oder zurückgesetzt, die Kommunikation ist symmetrisch. Das ändert sich in dem Augenblick, in dem eine Rednertribüne im Mittelpunkt steht und derjenige, der sprechen will, aus dem Kreis der anderen heraustreten und sich in den Fokus stellen muß. Aus dem Gedankenaustausch wird Agitation, aus dem Sprecher wird ein Redner, aus dem Menschen wird ein Schauspieler, ein Politiker gar, die Überzeugungskraft wird wichtiger als das Argument, die Rhetorik, die Polemik und der Populismus erleben ihre Geburtsstunde. Es war kein Zufall, daß im antiken Griechenland das Theater und die Vollversammlungen der Stimmbürger am gleichen Ort stattfanden. Beim Thing der Germanen und Skandinavier waren die Plätze zwar auch kreisförmig angeordnet, im Mittelpunkt aber stets ein erhöhter Sitz, auf dem der Versammlungsleiter, ein Priester, Stammeshäuptling oder Herzog (Kriegshäuptling) Platz nahm – der Führer und sein Volk an der Heiligen Thingstätte gegen den Rest der Welt vereint, das hat dort seinen Ursprung und geht bis heute bei unseren nazional gesinnten Mitbürgern als Demokratie durch.

Ob im Halbrund eines Parlaments oder im Rund eines Fußballstadions sitzt niemand gern von Feinden umgeben und gesellt sich lieber zur eigenen Blase. In der französischen Nationalversammlung von 1789 klumpten sich deshalb die Anhänger der Republik links und diejenigen, die den König am liebsten doch noch behalten wollten, rechts zusammen und sorgten so für die Grobeinteilung, nach der wir bis heute gern die politischen Lager unterscheiden. Notwendig ist es nicht, diese vertraute Nomenklatur beizubehalten. Wir könnten die Parteien ähnlich wie Fußballvereine oder Rennställe auch nach Farben unterscheiden, Rote, Schwarze, Blaue, Grüne, Gelbe, Graue (neu!) oder Braune; und wir machen das ja auch. Wir könnten ihnen aber auch Tiernamen geben: Hühner, Hasen, Tiger, Kojoten, Adler, Murmeltiere oder Sackratten, je nach Geschmack und Windrichtung. Auch die Benennung nach Pflanzen, chemischen Elementen, Sternzeichen oder Sexualpraktiken wäre möglich. Wenn die politische Stoßrichtung klar ist, die sich hinter der Benennung verbirgt, ist die Benennung eigentlich gleichgültig.

Die Sitzordnung nach Parteien könnte man natürlich auch aufheben und stattdessen in einem runden, rautenförmigen oder quadratischen Sitzungssaal nach Haar- oder Augenfarbe, nach Alter oder nach Alphabet sortieren oder die Plätze einfach auslosen, das änderte aber weder etwas an der politischen Einstellung der Gewählten noch an ihrem Abstimmungsverhalten. Vor allem änderte das nichts am Bestreben der Menschen, die Welt nach Gut und Böse einzuteilen und die Parteien dem einen (links oder rechts) oder dem anderen (rechts oder links) Lager zuzuschlagen. Selbstverständlich gehört man selbst (links oder rechts, je nachdem) immer zu den Guten und die anderen zu den Bösen. Darauf kommt es an. Das ist gut für die Seelenhygiene und für die Selbstzufriedenheit. Deshalb hat der Hardcore-Nazi Jens Wilke zum Abschluß einer seiner Mahnwachen auch gerufen: „Wir sind die Guten!“

Hoffentlich gehören die Leserinnen jeglichen Geschlechts, die diese Kolumne lesen, allesamt zu den Guten. Denn dann und nur dann wünsche ich ihnen noch einen schönen Rest=Sonntag.

26.02.2017

Ein gewisser Thomas Gsella aus Aschaffenburg fragt:

„Wie viele Unterstützerunterschriften für die Bundestagswahlen werden die Aktivisten der Partei Die PARTEI in Göttingen und Niedersachsen zusammenbekommen?“

WikipeteR antwortet:

Was hat die Menschheit nicht schon alles angestellt, um einen Blick in die Zukunft werfen zu können? Im alten China hat man Tierknochen ins Feuer gehalten und mit Schafgarbenstengeln gewedelt, die Hellenen haben junge unschuldige Frauen unter Drogen gesetzt und deren wirre Reden zu deuten versucht, die Römer haben den Vogelflug beobachtet oder die herausgerissenen Lebern von Opfertieren begrabbelt, die Kelten steinerne Phalli in den Himmel recken lassen und von dort Antwort erhofft, in Indien und auf den Philippinen hat man bemalte Eier auf Holzplatten geworfen, die Germanen hatten es auch mit den Eiern oder sie haben mit Runen gewürfelt. Wiederum aus China kommt der Brauch, mystische Zeichen auf Papierblätter zu malen und diese für etliche Glücksspiele wie auch für Wahrsagerei zu benutzen, eine Mode, die dann über Ägypten und Byzanz ihren Weg ins christliche Abendland genommen und sich in Windeseile als Tarock, Tarot, später auch Schafkopf, Skat, Poker und Mau Mau verbreitet hat.

Ach, ja. Fast hätte ich die Horoskope in der Aufzählung vergessen. Die Sumerer, denen wir auch die Erfindung des Bieres, der Pizza und der auf Tontäfelchen geritzten Kurzbotschaften (Tweets) verdanken, sind wohl zuerst darauf gekommen, aus dem mathematisch vorhersagbaren Lauf der Gestirne auch die Zukunft vorherzusagen. Von Mesopotamien aus hat diese geheime Kunst über alle geographischen, religiösen und sonstigen Grenzen hinweg die gesamte Welt überschwemmt, betreibt eigene Fernsehsender und ist sogar in der FAZ, in der Bildzeitung und in der Bäckerblume zu finden. Mein alter Nachbar drei Häuser weiter im beschaulichen Nienburg an der Weser hat diese Wissenschaft noch verfeinert, unter Zuhilfenahme eines selbst fabrizierten Computerprogramms die sorgfältig erstellten Horoskope mit den Visionen aus seiner Kristallkugel kombiniert und so hochpräzise Vorhersagen getroffen. Er war mir aber zu teuer, weswegen ich das nie ausprobiert habe.

„Spökenkiekerei. Allens nur Spökenkiekerei.“

Das sagte Rixen Louis zu solchem Hokuspokus. Der mußte es wissen. Der war in seinen jungen Jahren ein flotter Tänzer, in seinen mittleren der Geliebte der Dorfärztin und spuckte mir, als ich ihn in seinen späten Jahren auf dem Altenteil besuchte, um ihn im Auftrag eines Meinungsforschungsinstituts für sechs Mark fünfzig pro Interview zu befragen, die Priemsoße ungeniert auf meine frisch geputzten Schuhspitzen. Womit wir endlich bei der Demoskopie sind, dem Instrument, mit dessen Hilfe ich die Frage Gsellas doch noch beantworten kann. „Demoskopie ist ein scharfes Schwert“, sang Roger Whittaker 1984. Und hat Recht damit. Denn die Demoskopen besitzen tiefe Kenntnisse über die Zusammensetzung des Volkskörpers, können trefflich mit den Instrumenten der Statistik jonglieren und mittels Hoch-, Wahrscheinlichkeits- und Unwahrscheinlichkeitsrechnungen vom Einzelnen auf das Ganze und wieder zurück schließen. Mit ihrer atemberaubenden Zahlenakrobatik ist es den Meinungsforschungsinstituten bisher nicht nur gelungen, alle Bundestagswahlen, sondern auch noch das Ergebnis des Brexit-Referendums und der US-Präsidentenwahl bis auf zwei Nachkommastellen präzise vorherzusagen.

Ich brauche nur die Zahl der bisher gesammelten Unterschriften und kann dann bequem hochrechnen. Bis gestern gab es 149 von 200 notwendigen Unterschriften für die Direktkandidatur Dr. Christian Prachars (ledig, praktisch, gut, mit der Lizenz zum Führen) und 1490 von 2000 notwendigen Unterschriften für die sehr guten PARTEI-Frauen an der Spitze der Landesliste. Dieser unvermutete Gleichklang der Zahlen muß etwas bedeuten. Ich analysiere sie also zunächst unter Zuhilfenahme der kabbalistischen Zahlenmystik.

1 = „Die Eins entspricht der Einheit mit Martin Sonneborn.“

4 = „Die Vier entspricht den vier Himmelsrichtungen.“

9 = „Die Neun entspricht der höchsten Schwingung, die es geben kann.“

0 = „Die Null ist die Vollendung.“

Schon der erste Blick stimmt den Propheten sonntäglich heiter. Wenn ich jetzt noch alle Daten und Erkenntnisse, die Stasi, Verfassungsschutz und NSA je über Göttingen und Niedersachsen gesammelt haben und sammeln werden, mit den Zahlen der bisher gesammelten Unterstützungsunterschriften zusammen in eine Excel-Tabelle packe und nacheinander 42 verschiedene statistische Berechnungen durchlaufen lasse, komme ich zum unfehlbaren Endergebnis, nach dem pfeilgrad 298 + x UU für Dr. Christian Prachar und 2980 + x UU für die Landesliste zu erwarten sind, wobei „x“ jeden beliebigen ganzzahligen positiven oder negativen Wert annehmen kann.

Ich hoffe, die Frage der Woche ist damit im Sinne Thomas Gsellas sowie vollständig und richtig beantwortet, und wünsche sowohl dem Fragesteller wie auch allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein vergnügliches Restwochenende.

19.02.2017

Irmi @never_everS21 aus Stuttgart fragt:

„Meine Frage an unser wandelndes Lexikon @archilocheion = #wikipeterfragen : Warum und seit wann sind Generalstreiks in Deutschland verboten?„

WikipeteR antwortet:

Am Anfang stand die Todesstrafe. „Wir Carl der Sechste, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien“ erließ 1731 die Reichshandwerksordnung, in der unter anderem der blaue Montag abgeschafft wurde.

„Über dieses sich auch befindet, daß die Handwerks-Gesellen gemeiniglich des Montags, und sonsten, ausser denen ordentlichen Feyertägen, sich der Arbeit eigenmächtig entziehen; Welche, und alle andere dergleichen unvernünftige, in dieser Ordnung benahmste und unbenahmste Mißbräuche und Ungebühr von deren Obrigkeiten ebenmäßig abgeschaffet …„

Die Reichshandwerksordnung Karls VI. drohte außerdem aufsässigen Zünften mit der Auflösung, erklärte die Löhne für übermäßig hoch, wies die Reichbehörden an, neue Lohnrichtlinien zu erlassen, und verbot unter Androhung der Todesstrafe Streiks, Protestdemonstrationen sowie Aufstände.

„Woferne aber bisheriger Erfahrung nach, die Gesellen unter irgends einigem Prætext sich weiter gelüsten liessen, einen Aufstand zu machen, folglich sich zusammen zu rottiren, und entweder an Ort und Stelle noch bleibende, gleichwohl bis ihnen in dieser und jener vermeyntlichen Prætension oder Beschwerden gefüget werde, keine Arbeit mehr zu thun, oder selbst Haufenweis auszutreten, und was dahin einschlagenden rebellischen Unfugs mehr wäre, dergleichen grosse Frevler oder Missethäter sollen nicht allein, wie oben § 2 schon erwehnet, mit Gefängniß- Zuchthauß- Vestungs-Bau- und Galeeren-Strafe beleget, sondern auch, nach Beschaffenheit der Umstände, und hochgetriebener Renitenz, nicht minder würklich verursachten Unheils, am Leben gestraft werden.„

Die Zunftgesellen störte diese Verordnung wenig, wenn es darum ging, im Konfliktfall Streiks und Boykottmaßnahmen als Druckmittel einzusetzen. So wurden zwischen 1717 und 1800 in den deutschen Städten 500 Streiks gezählt, zum Beispiel legten die Augsburger „Schuhknechte“ 1726 die Arbeit für 14 Wochen nieder, ihre Bremer Kollegen 1736 für drei Monate. 1791 in Hamburg, 1793 in Breslau und 1796 in München weiteten sich die Ausstände zu Generalstreiks aus.

Das war in der in dieser Hinsicht noch gemütlichen Zeit der biederen Handwerksburschen, der Zünfte und der Gilden und erst der Anfang. Bald nahm der Kapitalismus an Fahrt auf und es kam die Zeit der Proletarierfaust und des Streiks als wichtigstem Mittel der Auseinandersetzung mit den Fabrikherren. Mit jedem Industrialisierungsschub und mit jeder Krise gingen Streikwellen einher, in den 1850er Jahren, nach der Reichsgründung 1871, nach der Jahrhundertwende. 1905 kam es im Ruhrgebiet gar zu einem aufstandsähnlichen Generalstreik, dem größten Streik in der Geschichte des Kaiserreichs. Keiner dieser Ausstände war legal, Streiks blieben bis zur Novemberrevolution komplett verboten. Zwar drohte den Streikführern keine Todesstrafe mehr, nur noch Geld- und Haftstrafen, aber sie wurden auf Schwarzen Listen geführt und die Zusammenschlüsse der Arbeiter waren lange Zeit illegalisiert. 1854 unterband das Vereinsgesetz des Deutschen Bundes alle überörtlichen Organisationsbestrebungen, von 1878 bis 1890 verbot Bismarcks (Marx pflegte P-i-ß-m-a-r-c-k zu buchstabieren) Sozialistengesetz sämtliche gewerkschaftlichen Verbände und alle Arbeiterparteien. Nach der Wiederzulassung gab es unbedeutende Zugeständnisse, zum Beispiel die paritätisch besetzten Gewerbegerichte, die 1904 eingerichtet wurden und Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über Löhne und Arbeitsbedingungen klären sollten. Gewerkschaften durften betrieblich Lohnforderungen geltend machen, aber nicht dafür streiken.

Nach der Novemberrevolution 1918 verbriefte die Weimarer Verfassung endlich die Koalitionsfreiheit und gewährte das Streikrecht – allerdings unter Schlichtungsvorbehalt. Keine 15 Jahre später schafften die Nationalsozialisten 1933 das Streikrecht wieder ab, verboten die Gewerkschaften, ersetzten sie durch die Deutsche Arbeitsfront und gestalteten die Betriebe nach dem Führerprinzip um.

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland begann einige Monate vor ihrer Gründung im Juni 1948 mit der Währungsreform und mit dem bis heute mit Abstand größten Streik der deutschen Geschichte, einem 24-stündigen Generalstreik gegen diese Währungsreform, gegen die Aufhebung der Preiskontrollen, gegen die damit verbundenen hohen Preissteigerungen und für Lohnerhöhungen, gegen Ludwig Erhards Modell der sozialen Marktwirtschaft und für Wirtschaftsdemokratie. Am 12. November 1948 streikten in der amerikanischen und in der britischen Besatzungszone, in der französischen Zone war der Streik verboten, über neun Millionen Arbeitnehmer – das waren 72 Prozent der 11,7 Millionen Beschäftigten dieses Gebietes. Vergebens. Die Reformen wurden nicht zurückgenommen. Ludwig Erhard überstand im Dezember noch mehrere Versuche, ihn als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes abzusetzen, und schrieb 1957 in seinem Buch „Wohlstand für alle“ genüßlich über seine durch Aussitzen errungenen Siege:

„Die Gewerkschaften verfügten … einen eintägigen Generalstreik gegen die Fortführung der Marktwirtschaft. Sie wollten die Bewirtschaftung wiederhaben. Wir wollten das nicht. Also kam es auf die besseren Nerven an.„

Seltsamerweise ist dieser Streik im Gegensatz zu den Arbeitsniederlegungen vom 17. Juni 1953 in der Ostzone, die sogar für einen Feiertag herhalten mußten, obwohl er der größte in unserer Geschichte war, komplett in Vergessenheit geraten. Gerhard Beier schrieb 1975 zu diesem Umstand:

„Die einen haben es vergessen, weil es kein strahlender Sieg war. Die anderen mochten es nicht in Erinnerung behalten, weil es jenes Unrecht deutlich macht, das am Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs und der gesellschaftspolitischen Restauration stand.„

Generalstreik hin, Generalstreik her, wenige Monate später wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet und das Grundgesetz trat in Kraft, eine Verfassung, in der es zwar immer noch kein Recht auf Streik gibt, in Artikel 9 (3) Arbeitskämpfe aber indirekt für zulässig erklärt werden.

„Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach … dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.„

Das ist alles. Ein „Gesetz, das näheres regelt„, gibt es nicht. Im Einzelfall müssen die Gerichte über die Legalität von Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Politische Streiks, Generalstreiks, Streiks, die nicht von Gewerkschaften geführt werden und Streiks innerhalb der Friedenspflicht (d.h. solange bestehende Tarifverträge nicht gekündigt sind) fallen aber auf jeden Fall aus diesem engen Rahmen heraus.

„Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas, wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!„

Dieses Bonmot Lenins beruht auf einer tatsächlichen Begebenheit aus dem Jahr 1907. Eine Gruppe von 200 deutschen Kommunisten habe auf dem Weg zu einem geheimen Treffen mit Lenin fast zwei Stunden nicht gewagt, einen Bahnhof zu verlassen, weil kein Beamter da war, der ihre Karten lochen konnte.

Wie bei der Revolution, entscheidet bei einem Streik nicht die juristische Frage nach der Legalität über Erfolg oder Mißerfolg, sondern die Frage des richtigen Augenblicks, der Kampfkraft und des längeren oder kürzeren Atems. So sind die höchsten Lohnerhöhungen in der Geschichte der Bundesrepublik auch nicht innerhalb braver Tarifverhandlungen herausgeschlagen worden, sondern durch die sogenannten „wilden Streiks“ wenige Wochen vor den Bundestagswahlen im September 1969 mit rund 140.000 Beteiligen, die nicht von und mit den Gewerkschaften organisiert wurden, sondern gegen deren Willen. Gewerkschaftsfunktionäre, die abwiegeln wollten, wurden als „Schloofköpp“ niedergebuht. Die spontan gewählten Streikkommitees verhandelten rückwirkende Lohnerhöhungen von über 10 Prozent und Bezahlung der Streikstunden. Sanktionen gegen Streikende und Streikführer gab es nicht. Betriebe, die nicht bestreikt wurden wie etwa VW, zogen eilig nach und erhöhten die Löhne freiwillig vor Ablauf der Tarifverträge, um nicht in den Sog zu geraten.

Langer Rede kurzer Sinn: Hätten die Arbeiter immer geduldig mit Kampfmaßnahmen gewartet, bis Obrigkeit und Unternehmer bereit waren, ihre Bahnsteigkarten zu lochen, wir hätten noch heute Arbeitsbedingungen wie im 19. Jahrhundert, wenn nicht noch schlimmer.

In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Rest-Wochenende.

11.02.2017

Parci Freiländer aus Göttingen fragt:

„Aufklärung in Göttingen, wer ist der Typischste und was hat Lichtenberg so getrieben?„

WikipeteR antwortet:

Die Aufklärung, um den ersten Teil der Frage auch zuerst zu beantworten, die Aufklärung aber, Nachrichtendienstmenschen und Philosophinnen jeglichen Geschlechts mögen mir verzeihen, die Aufklärung ist für den Kolumnisten, der seine Pubertät in den 1960er Jahren durchlebte, untrennbar mit dem Namen Oswalt Kolle und den Illustrierten Quick und Neue Revue verbunden, die für ihn deshalb auch quasizirkabollemaßen deren Brandzeichen schlechthin darstellen. Da Oswalt Kolle jedoch nie in Göttingen gewirkt hat und die Illustrierten hier wie in jeder anderen Stadt damals auch hauptsächlich in Friseursalons auslagen, verlasse ich nach der Anfangsabschweifung das schlüpfrige Terrain wieder und wende mich dem im zweiten Teil der Frage angesprochenen größten aller Göttinger Köpfe zu.

Ein begnadeter Satiriker und ein Tausendsassa war er, dieser Georg Christoph Lichtenberg, der sein Brot als Professor für Physik, Mathematik und Astronomie verdiente. Tagsüber spazierte er mit seinen Studenten durch Göttingen und Umgebung, führte ihnen vor, was die Natur an Phänomenen und Gesetzen zu bieten hatte, ließ mit ihnen Drachen durch Gewitter und gasgefüllte Schweinsblasen als Luftfahrzeuge in die Wolken fliegen, erzeugte vor ihren Augen mit der größten Influenzmaschine der Welt (zweieinhalb Meter im Durchmesser) eine Million Volt und vierzig Zentimeter lange Funken oder bastelte „Furchtableiter“ gegen Blitzeinschläge an seine Gartenhäuser. Abends notierte er alle Einfälle des Tages, Blogs, Twitter, Facebook und ähnlichees gab es in den letzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ja noch nicht, fein säuberlich in Kürzesttexten in Schreibhefte, die er Sudelbücher nannte. Nachts vergnügte er sich mit seinen Lebensgefährtinnen und zeugte acht Kinder.

Im Januar 1777, Lichtenberg war zwar schon sechs Jahre Professor, hatte aber gerade angefangen, tatsächlich regelmäßig Vorlesungen abzuhalten, kam der Zauberkünstler Philadelphus Philadelphia zu einem Gastspiel nach Göttingen. Der Mann hieß eigentlich Jacob Meyer, war US-Amerikaner, hatte als Pseudonym den Namen seiner Geburtsstadt angenommen und tourte – eine Art David Copperfield jener Zeit – mit einer um Vorträge über Mathematik, Mechanik und Metaphysik angereicherten magischen Show durch Europa. Er trat in England vor dem Herzog von Cumberland auf, in Sankt Petersburg vor Katharina II., in Konstantinopel vor Sultan Mustafa III., in Wien vor Joseph II., in Berlin vor Friedrich II. und in Sachsen gemeinsam mit dem Seehelden Orlow vor Friedrich August III. Schubart, Schiller und Goethe haben seine Auftritte erwähnt, die Effekte sollen so spektakulär gewesen sein wie die Eintrittspreise hoch.

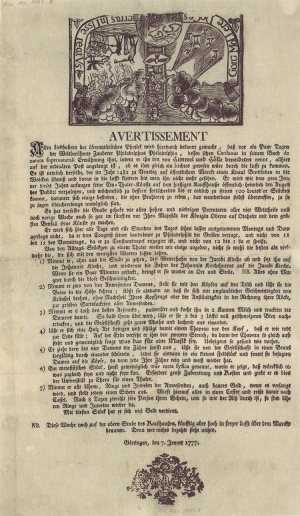

Dem Aufklärer Lichtenberg war solcherart Hokuspokus zuwider und er beschloß, dem Treiben des Zauberkünstlers die satirische Spitze aufzusetzen. Er ließ ein „Avertissement“ drucken und am 7. Januar 1777 als „Anschlagzeddel“ in der Stadt aufhängen, auf dem für Philadelphias magische Schau in maßloser Übertreibung geworben wurde.

„Allen Liebhabern der übernatürlichen Physik wird hierdurch bekannt gemacht, daß vor ein paar Tagen der weltberühmte Zauberer Philadelphus Philadelphia, dessen schon Cardanus in seinem Buche de natura supernaturali Erwähnung tut, indem er ihn den von Himmel und Hölle Beneideten nennt, allhier auf der ordinären Post angelangt ist, ob es ihm gleich ein leichtes gewesen wäre, durch die Luft zu kommen. Es ist nämlich derselbe, der im Jahr 1482 zu Venedig auf öffentlichem Markt einen Knaul Bindfaden in die Wolken schmiß und daran in die Luft kletterte, bis man ihn nicht mehr gesehen. Er wird mit dem 9ten Jänner dieses Jahres anfangen, seine Ein-Talerkünste auf dem hiesigen Kaufhause öffentlich-heimlich den Augen des Publici vorzulegen, und wöchentlich zu bessern fortschreiten, bis er endlich zu seinen 500 Louisd’or-Stücken kommt, darunter sich einige befinden, die, ohne Prahlerei zu reden, das Wunderbare selbst übertreffen, ja, so zu sagen, schlechterdings unmöglich sind.„

Sieben „Alltags-Stückchen“ werde Philadelphia darbieten, an erster Stelle den Wetterhahn der Jacobikirche blitzschnell mit der Fahne auf der Johanniskirche vertauschen und wieder zurück, zum Schluß ihm anvertrautes Bargeld und Schmuck aus der Ferne wieder zurückzaubern.

„Von den Alltags-Stückchen zu einem Taler wollen wir einige angeben, nicht sowohl die besten, als vielmehr die, die sich mit den wenigsten Worten fassen lassen.

1) Nimmt er, ohne aus der Stube zu gehen, den Wetterhahn von der Jacobi-Kirche ab und setzt ihn auf die Johannis-Kirche, und wiederum die Fahne des Johannis-Kirchturms auf die Jacobi- Kirche. Wenn sie ein paar Minuten gesteckt, bringt er sie wieder an Ort und Stelle. NB. Alles ohne Magnet durch die bloße Geschwindigkeit.

[…}

7) Nimmt er alle Uhren, Ringe und Juwelen der Anwesenden, auch bares Geld, wenn es verlangt wird, und stellt jedem einen Schein aus. Wirft hierauf alles in einen Koffer, und reiset damit nach Kassel. Nach 8 Tagen zerreißt jede Person ihren Schein, und so wie der Riß durch ist, so sind Uhren, Ringe und Juwelen wieder da. Mit diesem Stück hat er sich viel Geld verdient.“

Der „weltberühmte Zauberer“ sah sich durch Lichtenbergs Plakate bloßgestellt und verließ Göttingen fluchtartig, ohne eine Vorstellung gegeben zu haben. Trotz oder gerade wegen des durchschlagenden Erfolgs bekannte sich Lichtenberg nie öffentlich zu seiner nach eigenen Worten „ruchlosen Satire„, notierte aber einige Tage später zu dieser Angelegenheit in sein Sudelbuch:

„Satire ist am besten angebracht und am leichtesten geschrieben, wenn einige schlaue Betrüger ein ganzes Publikum geblendet zu haben glauben, und wenn man weiß, dass sie einen mit unter die geblendeten zählen. In dem Fall werde ich nie schweigen, und wenn der Betrüger mit allen Ordensbändern der Welt behangen wäre. Dann wird es schwer satyram non scribere.“

Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Jänner 1777 [F 348]

Seit diesem Eintrag ins Sudelbuch sind 240 Jahre vergangen. Die „schlauen Betrüger“ haben sich vermehrt wie die Fliegen und halten in der Politik sowieso, in der Kunst, aber auch in der Wissenschaft das Heft in der Hand, schaffen es gar, sich vom „geblendeten Publikum“ in die höchsten Ämter wählen zu lassen. Lebte Lichtenberg heute, er könnte keine Sekunde mehr schweigen, sondern müßte Forschung, Lehre und Aufklärung liegen lassen und Satiren am laufenden Band schreiben. Mit dem Unterschied, daß die modernen Roßtäuscher und Lautsprecher ihn dreist vor die Gerichte zerrten, statt sich durch eine bloße Satire vertreiben zu lassen.

In diesem Sinne wünsche ich den Lesern ein schönes und erholsames Wochenende.

06.02.2017

Valentine Wannop @FrauHasenherz aus den Twitterlanden fragt:

„Kann der Pazifist den Soldaten besiegen?„

WikipdeteR antwortet:

Pfeilgrad kann er das, liebe Frau Hasenherz. Wenn er im Stabhochsprung, im Quizduell oder bei Frank Plasberg in „Hart aber fair“ in einer Diskussion über Flüchtlinge, Krieg und Gewalt gegen ihn antritt. Wenn es aber darum geht, Kriege zu verhindern oder zu beenden, da kommt die Macht nach wie vor aus den Gewehrläufen, wie Mao Tse Tung einmal treffend anmerkte, da ballert der Soldat den Pazifisten, wenn der ihm zu sehr in die Quere zu kommen droht, einfach weg und der kann seinen friedlichen Protest sechs Fuß unter der Erde weiterführen. Mit Argumenten kann man dem Soldeten und Militärhirn nicht beikommen, denn er handelt nicht aus Vernunftgründen und hört erst auf, wenn er selbst totgeschossen wird.

In seinem „Brief über die Kriegsschwindler“, mit dem er sich im Mai 1959 wenige Wochen vor seinem Tod für den Abdruck seines Stücks „Der Nachmittag der Generäle“ in den „Dossiers“ des Collège de Pataphysique bedankte, führt Boris Vian dazu aus:

„Das Individuum, das aus dem Krieg zurückkehrt, hat zwangsläufig mehr oder weniger die Vorstellung, daß alles gar nicht so gefährlich war. Dies trägt zum Scheitern des nächsten bei und führt dazu, daß Kriege im allgemeinen nicht mehr ernst genommen werden. Aber das ginge noch an. Beim Kämpfer, der nicht gefallen ist, stellt sich im Unterbewußtsein die Mentalität eines Versagers ein; sein Anliegen wird es sein, die Scharte auszuwetzen, diesen Mangel zu kompensieren und folglich wieder dazu beizutragen, den nächsten vorzubereiten; wie aber soll er ihn gut vorbereiten, ist er doch bei dem vorangegangenen gut davongekommen und hat sich folglich vom Standpunkt des Krieges aus gesehen, disqualifiziert? … Man möge mir glauben: an dem Tag, an dem niemand mehr aus dem Krieg zurückkehrt, ist er endlich richtig geführt worden. An diesem Tag wird man feststellen, daß alle bisher gescheiterten Versuche das Werk von Witzbolden gewesen sind. An diesem Tag wird man feststellen, daß ein Krieg genügt, um die Vorurteile zu beseitigen, die dieser Vernichtungsart anhaften. Von diesem Tag an wird es für immer unnötig sein, von neuem zu beginnen.„

Für Boris Vian war jeder Krieg, gleichgültig, ob „gerecht“ oder „ungerecht“ – auf diese Unterscheidung ließ er sich erst gar nicht ein – vor allem eines: inhuman. Für ihn war auch nicht der Protest gegen den Krieg ausschlaggebend, sondern die Entscheidung des Einzelnen, nicht an ihm teilzunehmen – eine Frage der Vernunft, nicht des Gewissens. In seinem berühmten Chanson „Le déserteur“ fordert Boris Vian deshalb auch dazu auf, den Kriegsdienst zu verweigern:

Refusez d’obéir

Refusez de la faire

N’allez pas à la guerre

Refusez de partir

Verweigert Krieg, Gewehr

Verweigert Waffentragen

Ihr müßt schon etwas wagen

Verweigert’s Militär

Am 7. Mai 1954, einen Tag bevor Frankreich in der Schlacht von Dien Bien Phu die entscheidende Niederlage erlitt, die das Ende des französischen Kolonialreiches in Indochina besiegelte, sang Marcel Mouloudji das Chanson zum ersten Mal im Théâtre de l’Œuvre in Paris, später auch im Olympia. Am 1. November 1954 begann mit dem Blutigen Allerheiligen der Aufstand der FLN gegen die französische Kolonialherrschaft in Algerien, im März 1955 wurde Algerien unter Kriegsrecht gestellt, im Mai berief das französische Militär die ersten Reservisten ein, um die Truppenstärke in Algerien zu erhöhen. Im Sommer 1955 organisierte Jacques Canetti, einer der künstlerischen Direktoren der Schallplattenfirma Philips, eine Tournee durch Frankreich und Belgien mit dem Programm „Die Aufzeichnungen des Major Thompson„, in das ein Zwanzig-Minuten-Auftritt für Boris Vian eingebaut war.

In einigen Städten der französischen Provinz kam es zu Protestaktionen gegen ihn. Kommandos aus Kriegsveteranen störten seine Auftritte, beschimpften ihn aus dem Schutz der Dunkelheit heraus und skandidierten: „Nach Rußland! Nach Rußland!“ In Dinard organisierte der Bürgermeister eine „Kampagne zur Verteidigung der rechtmäßigen patriotischen Erinnerung„. Der Saal war vollgestopft mit Männern, die sich ihre Feldmützen aus der Miltärzeit auf den Kopf gesetzt hatten. Bei jedem Versuch Boris Vians zu singen, johlten sie los und übertönten seine Stimme. Schließlich trat der Bürgermeister vor und forderte unter allgemeinem Applaus „diesen Russen„, „diesen Anarchisten„, „der reif dafür ist, an die Mauer gestellt zu werden„, „diesen antifranzösischen Deserteur“ auf, „endlich abzutreten„. Erst als das Publikum die Bühne zu stürmen drohte, ging Boris Vian hinaus, weil er es nicht auf eine Schlägerei ankommen lassen wollte. Am 14. September 1955 berichtete die satirische Wochenzeitung Le Canard enchaîné über den Zwischenfall in Dinard, ein Leserbriefkrieg zwischen Bürgermeister Verney und Boris Vian schloß sich an und verhalf dem Chanson zu einem ersten Popularitätsschub. Weitere Sänger nahmen „Le Déserteur“ in ihr Repertoire auf, die Schallpatte kam heraus, war aber nicht sonderlich erfolgreich, weil die Direktoren der Rundfunkanstalten angewiesen wurden, das Lied nicht zu spielen. Erst 1962 nach dem Ende des Algerienkrieges wurde das Ausstrahlungsverbot aufgehoben.

Ob nun von Marcel Mouloudji oder Serge Reggiani, von Esther Ofarim oder Joan Baez, von Zupfgeigenhansel, Wolf Biermann oder Franz Hohler gesungen, um nur einige Interpreten zu nennen, in allen bekannten Fassungen hat „Der Deserteur“ diesen pazifistisch angehauchten Schluß, der nicht der sonstigen Haltung Boris Vians zur Frage des Krieges entspricht:

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n’aurai pas d’armes

Et qu’ils pourront tirer

Sagt Eurer Polizei

Sie würde mich schon schaffen

Denn ich bin ohne Waffen

zu schießen steht ihr frei

Im ursprünglichen Schluß des Liedes droht der Deserteur dagegen ganz unpazifistisch, selbst zu töten, um nicht getötet zu werden:

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que j’emporte des armes

Et que je sais tirer.

Sagt Eurer Polizei

Sie würde mich nicht schaffen

Denn ich besitze Waffen

Und schieße nicht vorbei.

Mouloudji störte sich an diesem Schluß und mochte das Chanson so nicht vortragen. Auch Freunde rieten Vian zu einer weniger miltärfeindlichen, eher pazifistischen Änderung, um das Lied „unangreifbar“ zu machen. Boris Vian gestand den Einwendern zu, der Schluß sei „wirklich widersprüchlich“ und dichtete zusammen mit Mouloudji das neue bekannte Ende, in dem der Deserteur sich von der Polizei erschießen läßt.

Mein Vater hat im 2. Weltkrieg, zwei „Kettenhunde“ (Feldgendarmen) erschossen, als sie ihn daran hindern wollten, sich von der Front weg zu bewegen. Hätte er so gehandelt wie der Deserteur in der pazifistischen Schlußstrophe des Chansons, wäre er vor einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden und ich könnte jetzt diese Zeilen nicht schreiben. Allein aus diesem Grunde gefällt mir die ursprüngliche Fassung des Liedes viel besser.

„Der Teufel soll diese Volksbewegungen holen und gar, wenn sie pacifiques sind.„

Diese Polemik gegen die Chartisten, die mit Petitionen und anderen friedlichen Mitteln versuchten, die politische Partizipation der Arbeiterklasse zu erreichen, finden wir in einem Brief, den Karl Marx heute vor 165 Jahren, am 4. Februar 1852, an Friedrich Engels schrieb. Zumindest, was die pazifistischen Bewegungen für einen allgemeinen Weltfrieden oder noch höhere Ziele betrifft, stimme ich ihm zu. Mit Empörung, Protest, Petitionen und, heutzutage die beliebteste Form, den schönsten Internetkommentaren erreicht man nichts, noch nicht einmal gegen den kleinsten Krieg. Einzig nicht mitzumachen, in keinem Krieg und auf keiner Seite, kann zum Erfolg führen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende.

28.01.2017

Christian Dingeskirchen aus Scharzfeld fragt:

„Lieber WikiPeter, kann man aus dem Horn eines Einhorns ein Trinkhorn machen und wenn ja schmeckt das Bier daraus besser?“

WikipeteR antwortet:

Blut, Met, vergorene Stutenmilch und Kräuterschnäpse munden bekanntlich aus Tiergehörn besonders gut, aber leider vertragen sich die Keratin-Aminosäureketten, die sich rechts- und linksgängig zu Horn-Protofibrillen ineinander lagern, nicht so gut mit Bierhefen. Deshalb nimmt man dieses Getränk besser aus Glasgefäßen zu sich. Außerdem ist das Horn eines Einhorns viel zu groß, um daraus zu trinken.

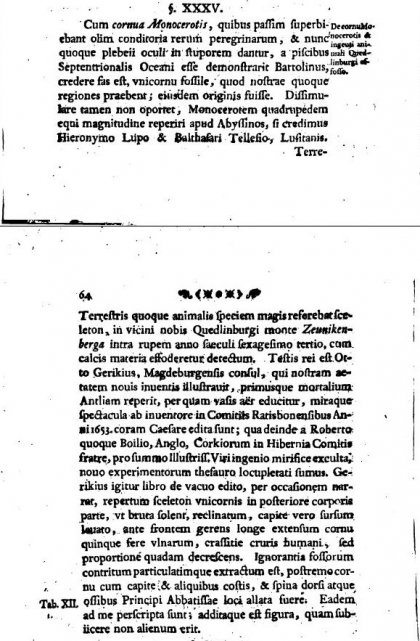

1663 wurde im Nordharz das Skelett eines Einhorns ausgegraben. Sowohl der Magdeburger Bürgermeister und Begründer der Vakuumtechnik Otto von Guericke 1672 in „Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio“ als auch der hannöversche Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz 1691 im Manuskript seiner „Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde und den Spuren der Historie in den Denkmalen der Natur“ beschreiben das Horn übereinstimmend als knapp drei Meter lang und schienbeindick: